Informationstechnischer Produktkern

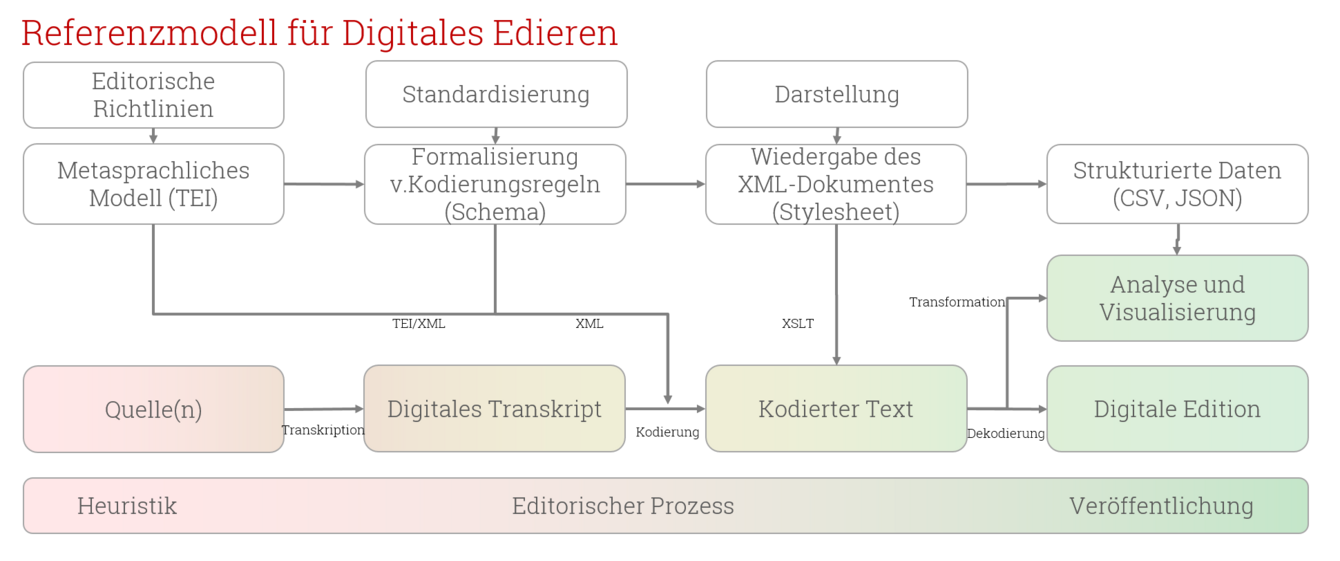

Den informationstechnischen Teilbereich bildet eine auf die fachspezifischen Anforderungen und verschiedenen Forschungsinteressen zugeschnittene Kombination von virtuellen Forschungsumgebungen und einzelnen Analysetools. Als Orientierungsgrundlage dienen Referenzmodelle für Digitales Edieren und Analysieren von Texten. Ziel war es, die verschiedenen digitalen Anwendungen in einer Prozesskette jeweils gekoppelter Nutzungs-Szenarien zu einer konsistenten Cassiodor-Werkstatt zu verknüpfen. Dieser Werkzeugkasten sollte sowohl das Annotieren der Briefe sowie erste Analysen und Visualisierungen der Materialien ermöglichen als auch eine webbasierte Versionsverwaltung der Arbeitsstände zur Organisation kollaborativen Arbeitens beinhalten. Bei der Zusammenstellung wurde einerseits auf bereits bestehende Werkzeuge aus dem DH-Spektrum zurückgegriffen, zum anderen werden aber auch eigens entwickelte Applikationen eingeführt und erprobt.

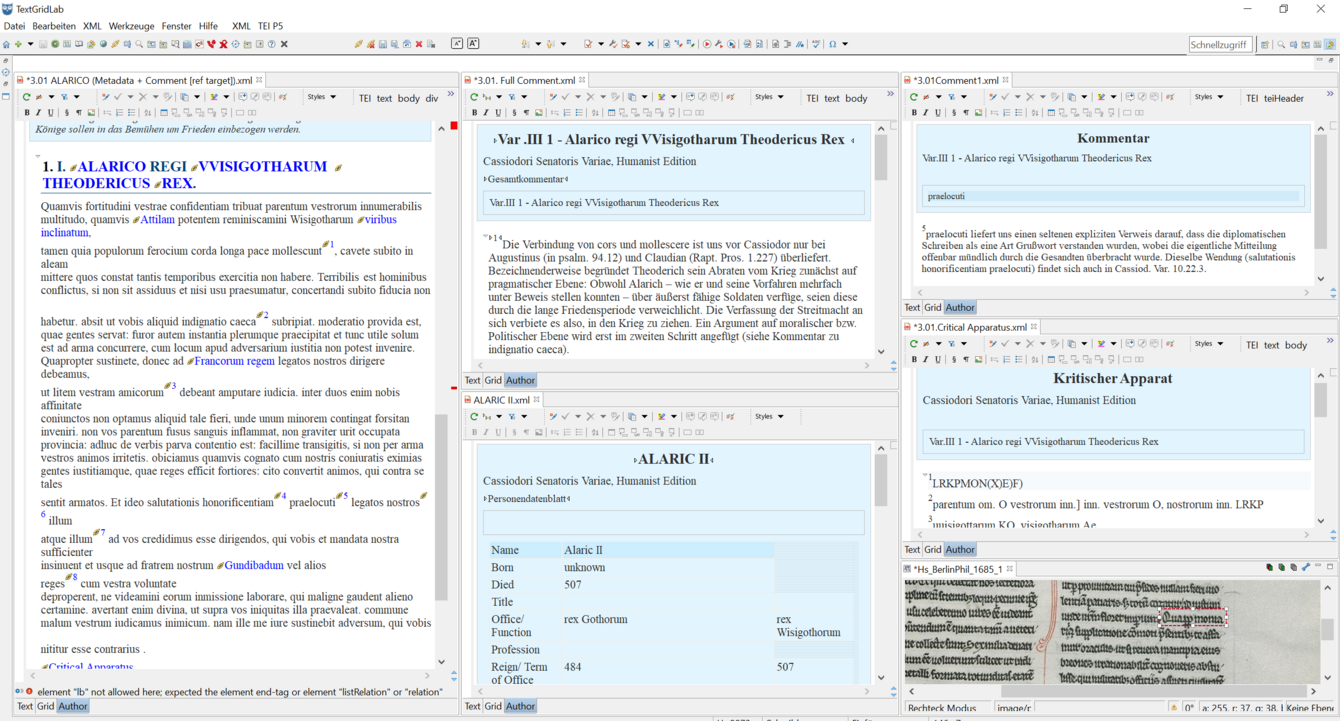

Mit TextGrid steht eine unter Beteiligung der TU Darmstadt ebenfalls in einem BMBF-Verbundprojekt entwickelte Software zur Verfügung, die verschiedene Werkzeuge zur digitalen Auszeichnung von Texten mit einer interaktiven Plattform zur gemeinsamen Bearbeitung von geisteswissenschaftlichen Forschungsprojekten vereint. Durch ihre modulare Struktur aus Werkzeugen für das digitale Edieren und die Textanalyse (TextGrid-Lab) sowie einem Open Access-Forschungsdatenrepositorium (TextGrid-Repository) zur Speicherung und Recherche bereits erschlossener Projektbestände fungierte sie zugleich als digitales Labor und virtuelles Archiv. Eine hervorgehobene Rolle wird TextGrid zum einen bei der Entwicklung von TEI/XML-templates für die Edierung der Variae-Briefe, Register für Metadaten und XML-Schemata zur Validierung, zum anderen als Repositorium für die Publikation und Nachnutzung der Daten spielen.

Zur Unterstützung nutzerorientierter Eingabemodi wurde auch auf in TextGrid integrierbare Editoren wie Oxygen zugegriffen.

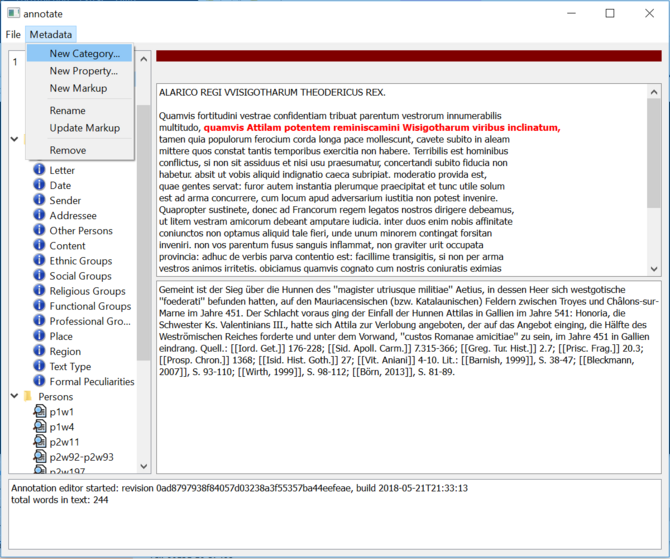

Als Schnittstelle zwischen "klassischen" und "digitalen" Methoden der Annotation wurde an der TU Darmstadt die Hilfsanwendung QAnnotate entwickelt, die auf die thematischen Anforderungen und methodischen Nutzerbedingungen zugeschnitten ist und das Erstellen von Kommentaren und die Metadatierung von Textinhalten jedweder Art in einem XML-freien Modus erlaubt. Durch die Möglichkeit zur beliebigen Kategorisierung von Markups und Festlegung ihrer Eigenschaften wird das Anlegen fachlich bzw. thematisch relevanter Klassifikationskriterien und Auszeichnungsregeln erheblich erleichtert. Für die mittels des Annotate-Interface code-frei visualisierten Markup-Typen ist festzulegen, als welche XML-Elemente sie darzustellen sind, so dass die angereicherten und strukturierten Textdaten über entsprechende Verarbeitungsskripte in valide TEI/XML-Dokumente überführt und in gängigen Editoren finalisiert werden können.

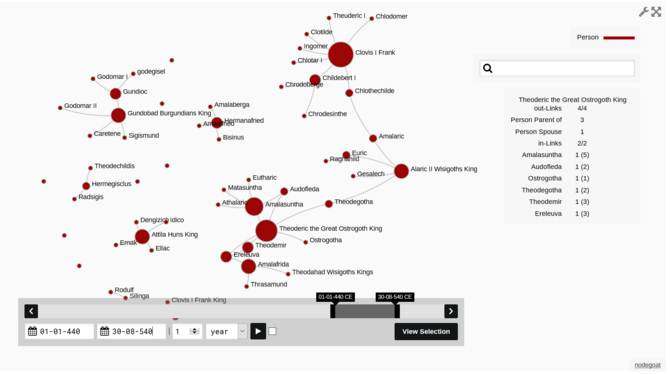

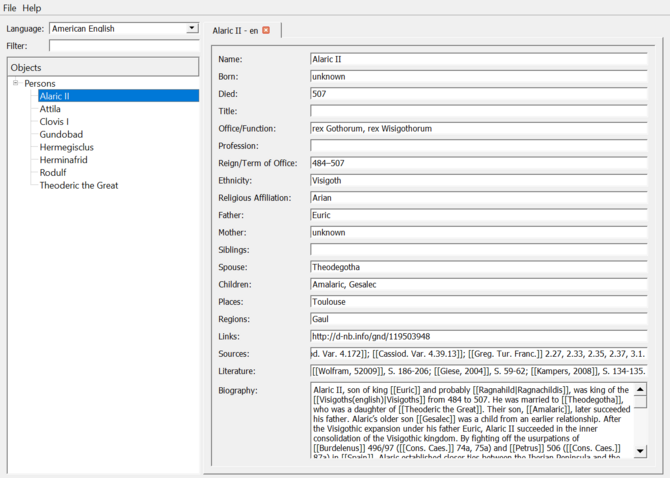

Eine weitere wesentliche Ebene der bereitzustellenden VRE waren Instrumente zur systematischen Analyse und Visualisierung der angereicherten Briefdaten. Entsprechend forschungsrelevanter Such- und Filterkriterien wurden verschiedene Verzeichnisse (prosophographische Datenbank, geographischer Thesaurus, Verzeichnis von Amtsbezeichnungen) nutzbar gemacht sowie verschiedene digitale Methoden zur Visualisierung historischer Daten wie chronologische Kartierungen (z.B. mit DARIAH-DE Geobrowser, Nodegoat) oder sozialer, personaler und thematischer Netzwerke (z.B. mit neo4j, Gephi) erprobt.

Betreut wurde die gemeinsame Forschungsplattform vom Fachgebiet Germanistik - Computerphilologie und Mediävistik (Prof. Dr. Andrea Rapp) der TU Darmstadt in Kooperation mit der Digitalen Akademie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz (Prof. Torsten Schrade).

Auf einen Blick

Den informationstechnischen Teilbereich bildet eine auf die fachspezifischen Anforderungen und verschiedenen Forschungsinteressen zugeschnittene Kombination von virtuellen Forschungsumgebungen und einzelnen Analysetools.